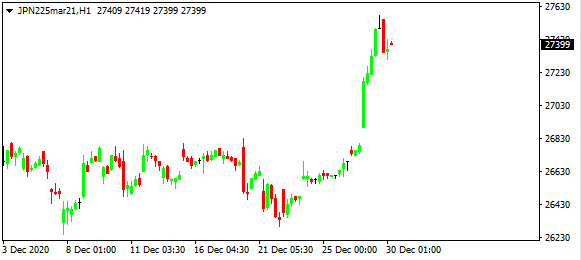

2020年,日本大量民众因疫情失业,但日本股市却屡创新高。29日,日经225指数(HYCM代码JPN225mar21) 开盘后迅速上涨至27000点,为1991年4月以来首次;最终收涨2.66%,报收27568.1点,创29年来的新高。日本股市凭什么涨得这么猛呢?

股指牛,个股未必普涨,这一事实放之四海而皆准。美国股市靠的是脸书(HYCM代码CFD_FB)、苹果(HYCM代码CFD_AAPL)、亚马逊(HYCM代码CFD_AMZN)、奈飞(HYCM代码CFD_NFLX)和谷歌(HYCM代码CFD_GOOG)等科技巨头推动,没有FAANG,标普500指数(HYCM代码US500mar21)今年的收益将是负数。

日本股市同样如此。今年,日经指数(HYCM代码JPN225mar21)的225家成分股中, 只有74家公司股价年回报为正,逾70%的公司的年回报为负。而和其它国家不同,日本股市几乎没有诞生全球性的互联网巨头,日本股市上涨的顶梁柱,包括优衣库、 软银、 M3、 东京电子、中外制药、大金空调和信越化学这7家,总计贡献了3026.77日元,其中优衣库独家贡献767.76日元,市净率更是高达10倍。

这样看起来,是不是有种错觉,日本股市的基本面相当扎实?然而,真相是什么呢?日本已经将日本股市“国有化”了。比如,优衣库的所属公司迅销公司在日经指数中有最大的加权指数,日本央行购买的日经225指数联接基金,将导致优衣库股票每年的自由浮动幅度超过16%。

日本政府养老投资基金(GPIF)一直在日本股市中占据主导地位,2014年这家全球最大的养老基金就将本地股票配置目标额度提高了一倍至25%,以求提高收益。但日生基础研究所首席股票策略师Shingo Ide根据截至9月底GPIF所持资产的增幅测算,GPIF在11月的资产规模约为44.8万亿日元,已不及日本央行。

根据Ide,日本央行11月持股总值已攀升至45.1万亿日元,首次超过GPIF,成为日本最大的股票持有者。这是因为,今年3月,日本央行行长黑田东彦将日本央行对交易所交易基金(ETF)的年度购买规模上限提高了一倍至12万亿日元。这些ETF主要追踪的就是日经225指数(HYCM代码JPN225mar21),预计日本央行购买的一半以上的ETF都可能是日经225指数的联接基金。

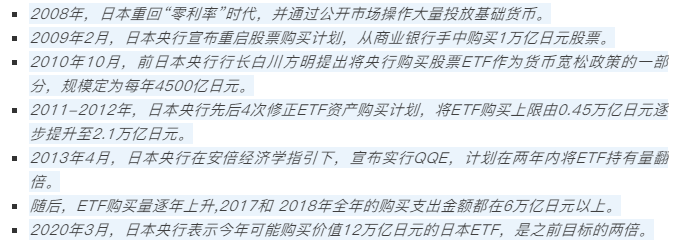

日经指数(HYCM代码JPN225mar21)在上世纪七、八十年代经历了长期的成长阶段,在1989年底达到历史高点38957.44点后,开启了长达18年的漫漫熊途,到2008年10月的低点6994.9点,缩水幅度超过了80%。借由2008年金融危机,日本央行开始了救市(托市)之路:

2020年8月28日,安倍晋三宣布辞职,日经225指数这一天收报22882.65点,比他第二次当选当天(2012年12月26日)收报的8906.70点,上涨了156%。目前,日本央行拥有东京股票市场总值的6%以上。不过,日本央行“可能会面临更多的审查”,以确定是否需要在股价像目前这样上涨时继续买入股票。

日本股市在1989年崩盘时,日本的房地产价格已飙升到十分荒唐的程度。1992年4月1日,日本实施新“地价税”,结束泡沫经济时代,楼价比1989年下跌了70%,日本不动产破产企业的负债总额高达3万亿日元。“平成萧条”开始。期间,日本经济年均GDP增速下降到2%左右,后来日本还经历了1998年的亚洲金融风暴、2001年美国科技股泡沫破灭和2008年全球金融危机的冲击。

应该说,“安倍经济学”不仅给金融市场注入活力,也开始让企业和消费者振作起来。在安倍“二进宫”的八年任期里,日本GDP的年均增长1.2%,年均CPI2%,失业率持续下降、接近2%更可谓是一个奇迹。不得不承认,虽然日本经济增长仍然处于较低的水平,但其能实现长期的正增长,的确离不开日本政府的政策支持,尽管日本经济的一些深层次问题,比如劳动人口不足、数字化程度落后等问题并没有得到解决。不过,2020年新冠肺炎疫情的爆发,终结了安倍任内所谓的“日本战后最长景气期”。

有分析认为,日本股市此次触及近30年的高点,意味着日本资本市场将率先告别过去“失去的三十年”的停滞时刻,从而带动日本经济进入一个新的阶段。目前来看,继任首相菅义伟在经济政策上“萧规曹随”,除了签订了在安倍时代完成谈判的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),暂时还没见到其他建树。日本经济,会迎来30年来的新篇章吗?