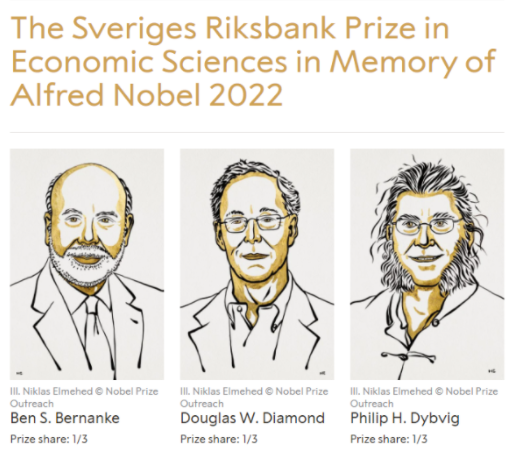

10月10日晚,2022年诺贝尔经济学奖得主揭晓。美联储前主席本•伯南克(Ben Bernanke)、道格拉斯•戴蒙德(Douglas W. Diamond)和菲利普•迪布维格(Philip H. Dybvig)获得这一奖项,表彰他们“对银行和金融危机的研究”。三人将平分1000万瑞典克朗(约630万人民币)的奖金。

这届诺贝尔经济学奖,可以说和我们当下所处的生活息息相关了。自2020年新冠疫情爆发以来,全球经历比较大的经济波动以及(潜在)金融危机,诺贝尔经济学奖做出了相当应景的反馈,这和过去只关注理论进展相比,越来越侧重于解决实际经济生活中的问题,贴地气了不少。诺贝尔经济学奖也在以这种方式来号召大家关注当前的经济形势,直视全球可能面临的衰退。

戴蒙德和迪布维格最著名的学术成果要数两人于1983年提出的银行挤兑模型,即戴蒙德·迪布韦克模型(Diamond–Dybvig model)。这两人把我们为什么要有银行、如何使银行在危机中不那么脆弱,以及银行倒闭如何加剧金融危机讲得相当通俗易懂。

要使经济运转,储蓄必须用于投资。这里有一个矛盾,储户可能随时需要用钱,而企业和房主需要知道他们不会被迫提前偿还贷款,而银行作为中介机构,可以为这个问题提供解决方案,让储户在他们需要的时候取钱,同时也向借款人提供长期贷款。

举个简单的例子,假设每个人都是今年1月1日存钱,明年1月1日取钱。那么银行第一年接受了存款之后,就可以拿出去放10年的贷款;然后每年都用第二年的人存的钱,交给上一年的人来取。每个人的需求都照顾到了,一举多得。

然而,如果有传言说,银行给不出钱了,或者要倒闭了,谁跑得慢谁就取不到钱了,那么,大量储户同时跑到银行取钱,谣言可能会成为一个自我实现的预言——银行发生挤兑,最终倒闭。

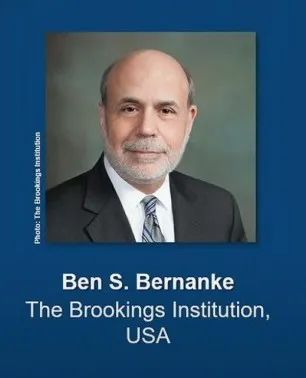

而伯南克,很多人应该很熟悉,2006-2014年担任了两届美联储主席,但他获奖更多是因为他对1930年代的世界经济大衰退的研究。伯南克的著作《大萧条》指出,银行挤兑是致使金融危机严重和持久的决定性因素之一。当银行倒闭时,社会把储蓄用于生产性投资的能力也严重削弱了。可以说,银行倒闭是经济衰退最终转变为大萧条的关键。

那真的发生银行挤兑,该怎么办呢?戴蒙德和迪布维格也给出了解决方案——存款保险和央行兜底。在这种情况下,有政府兜底,储户无论什么时候来取款,都至少可以拿回本金,就不会去挤兑,而是根据自己真实的需求来存钱和取钱。也就是我们常说的,政府提供存款保险和充当银行的最后贷款人。

有人可能会问,知道这些也不能预防金融危机呀,那么,学金融知识有什么用?我们来看看伯南克是怎么成为拯救美国经济的男人的。

虽然伯南克是一名研究大萧条出身的专家,也无时无刻不防备着经济危机,然而,他依旧没能预料到危机发生的确切方向。在他刚接手美联储后不久,就迎来了2008年金融危机。

伯南克并没有惊慌失措。面对金融市场的全线告急,流动性的迅速枯竭,他很快认识到,其实整个市场的金融风险主要集中在几家关键的金融中介机构身上,正是它们的告急导致了恐慌和挤兑。因此,要想拯救整个金融市场,就必须给这些金融机构提供流动性,以保证它们能够在危机中挺住。

于是,伯南克迅速制定了激进的货币政策,开创了很多先河:

快速大幅降息。在短短15个月内,他就将联邦基准利率从5.25%降至0-0.25%区间,迈开了近20年中最大幅度的降息步伐。

为QE代言。伯南克推行三轮量化宽松(Quantitative Easing)非常规货币政策操作,压低长期利率,促使信贷扩张,最终美联储资产负债表继续迅猛扩张,资产规模扩大了2.5万亿美元。

推进通胀目标:伯南克立陈设立通胀目标有很多好处,如可以降低央行货币政策的不确定性,并在2012年确立2%的通胀目标。

与市场充分沟通。伯南克改进了美联储与公众的沟通,引入定期召开新闻发布会的制度,向市场传递美联储的想法和意图,及时沟通政策的调整和改变。

强化对金融机构的监管。危机后,伯南克促成了美国历史上最严厉的金融监管法案《多德一弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》落地。

尽管世人对伯南克这种“直升机撒钱”的做法存在很大的争议,但连奥巴马都承认,伯南克确实让美国经济避免了“另一次大萧条”。而且,在金融危机开始大约两年后,美国经济经历了美国经济历史上最长的扩张期。

因此,对于危机的预判固然重要,但更为重要的应该是正确的行动。这一切的前提,都是要有充足的知识储备。那么,我们处于当前的经济旋涡中,更应当学习经济和金融知识,让我们能够从容应对百出的状况,以不变应万变,在危中创造机会。