在美联储加息周期中,美国通胀怎么走,始终牵引着全球金融市场的神经。

自2022年6月美国CPI触及峰值9.1%以来,呈现出持续快速下降的趋势。市场原本已经接受美国通胀将按照这样的节奏稳步走低的可能性。不料,1月包括CPI、PPI等在内的经济数据,打破了市场的预期,暗示美国通胀仍然很顽固,甚至还可能会反弹。

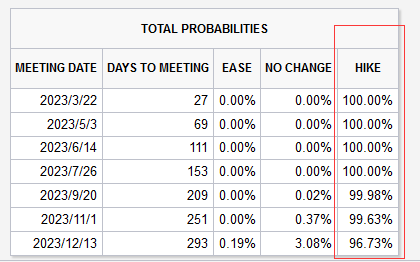

自那以来,市场对美联储加息的预期疯涨。市场原本还坚信美联储3月加息最后一次到5%就该歇菜,甚至要开始降息了。经这么一刺激,市场认为今年美联储都得加息,终端利率搞不好要升到6%。

利率这么高,经济受得了吗?谁都不想过苦日子,这么加息下去,还怎么活?于是,智囊团开始想办法了。21日,有 “新美联储通讯社” 之称的资深记者 Nick Timiraos爆料,美联储将考虑把通胀目标提升到2.8%。这究竟是好事,还是坏事?会不会成真呢?

先来说说通胀目标,很多发达国家几乎都是围绕2%这个数值做文章。最开始,是新西兰在1989年定的0-2%的通胀目标,据说就是当时的行长随口那么一说,就拍板下来了,并没有任何强有力的理论或经验证据表明2%就是合适的。

虽然看起来荒诞,但很多发达国家纷纷跟进,加拿大、英国、日本、欧洲,都将通胀锚定在了2%。美国算是比较晚推行通胀目标制的,但几经变化,始终没离开2%。

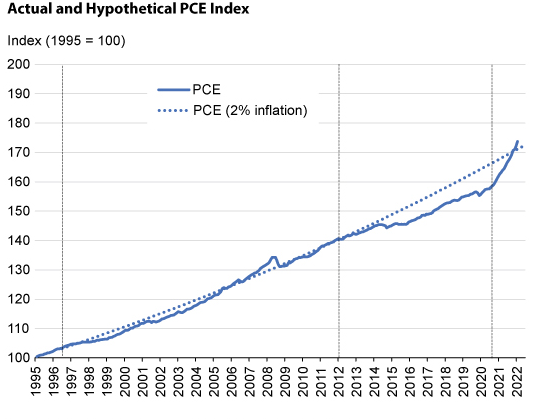

格林斯潘时期,1996 年 7 月,美联储设定内部、临时和非特定的通胀目标是2%。

伯南克时期, 2012 年 1 月,美联储形成了2%的PCE通胀目标和货币政策长期战略目标。

鲍威尔时期,2020 年 8 月,美联储采取平均通胀目标制,允许通胀在一段时间高于2%,以平均过去十年保持在2%之下的通胀水平。

为什么调来调去,就跳不出2%呢?

根据美联储的判断,长期 2% 的通胀率最符合美联储实现就业最大化和价格稳定的要求。美联储将经济引导至足够高的通胀率,使其在需要刺激经济时有足够的空间降低利率,但又要低到不会严重削弱消费者购买力的水平。

如果设置的通胀目标太低,在经济低迷时期,美联储想要通过降息来促进就业的空间就会变小,甚至可能引起通缩。

从实行通胀目标制以来,美联储就没有对这个举措进行大改。

其实,美联储在实施通胀目标这么久以来,美国通胀大部分时间都低于2%,高于2%的情况不多。

之前就一直存在着讨论,要把通胀目标往上提一提,看能不能让通胀跟着走高。有学术研究使用长周期的跨国数据进行的分析表明,个体和企业能够实现“理性忽视”并保持预期稳定的通胀水平大约在2%—4%的区间,美国的这一阈值约在3%。也就是说,当通胀低于3%时,消费者可能并不会有很深刻的感受,进而不会引发通胀预期脱锚风险。

不过,有日本的失败案例在前,美联储也不敢妄动。日本在2012年将通胀目标从1%提升至2%,但通胀水平并未跟着走高。

在本文开头提到,当前美国通胀高企。美联储担心通胀预期根深蒂固,只能死咬坚持抗通胀的说辞。

然而,根据推算,如果美联储想让通胀回落到美联储的目标 2%,可能需要在两年时间让失业率从目前 3.6% 到 3.7% 的低位升至 6.5% 甚至更高的水平,换算成失业人数,相当于不低于 1080 万失业者,比目前的 600 万人增长 80%。

然而,美联储具有双重使命,不仅仅需要实现物价稳定,还要实现充分就业。让通胀回到2%,就不得不引发严重的经济衰退。美联储将不得不面临通胀与增长的权衡。

为了兼顾就业,提高通胀目标是一个潜在的可能性。提高通胀目标的好处显而易见:

首先,美联储不必大幅加息,从而减轻劳动力市场的痛苦。

其次,有一个稳定的目标,不会导致通胀预期失去锚定。

再次,美联储有机会在未来的经济衰退中更大幅度地降息。

然而,提高通胀目标的弊端也很明显:

当然,美联储还可以选择一个折中的办法:不直接上调通胀目标,但可以在平均通胀目标制框架下默许通胀在高水平持续更久。

如果美联储最终选择上调通胀目标,或者容忍更高的通胀,意味着美联储加息周期将可能很快结束。这对风险资产而言,是解除了心头一大患。然而,美联储未必会很快降息,因为这将使得通胀反复的风险上升,因此,即使美股开始估值修复,力度或也比较有限。

对美指而言,美联储不那么鹰派,将不利于其重新走高,对于以美元计价的商品是一大利好。

美联储最终会做出何种选择,我们还是拭目以待吧。