2008年,CDS引爆了美国的次贷危机。

2023年,CDS让百年老店瑞信成为历史。

CDS,究竟是什么?为何总能掀起腥风血雨?

CDS,即信用违约互换(Credit Default Swap),又称为信贷违约掉期。CDS是信用衍生品,首先有信用风险(通常是债券类商品),才会有相关的信用衍生品,股票或商品这一类没有信用风险的产品,是不会有相关的信用衍生品。

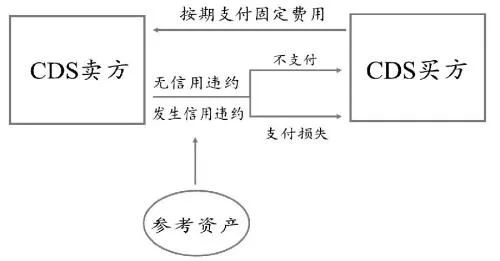

CDS是交易双方达成的,约定在未来一定期限内,信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用,由信用保护卖方就约定的一个或多个参考实体向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约,属于一种合约类信用风险缓释工具。

举个栗子,A(参考实体)向B(信用保护买方)借了1万块,双方约定在1年后还本息,但B担心借出去的钱有去无回。于是,C(信用保护卖方)做担保人,万一A还不起钱,C来补偿B所遭受的损失。当然,C也不能白白冒险,B得支付一定的风险准备金,相当于买一份保险。如果A如期还钱,C就赚了B的保险费。

虽然说买CDS,有点像买信用保险。但和保险不同,CDS是一种交易工具,可在二级市场买卖,由市场定价并进行交易。信用保护卖方可以按照互换的目前市场价值与信用保护买方终止互换,也可以将互换出售给另一个投资者。也就是说,CDS不一定要求对于参考实体具有法律权益,可以纯为投资目的交易。

CDS有点像看跌期权。CDS卖方需要在违约的情况下向CDS买方偿还面值(面值=原始参考债券价值的100%);CDS买方一般是希望对冲或转移风险,但纯投机的CDS买方则是押注参考实体的违约机会。

那么,CDS的价格是如何确定的呢?这取决于参考实体的信用风险程度。信用违约风险越高,要支付的费用就会越高。这个很好理解,如果参考实体信用很好,大概率没什么风险,但不怕一万只怕万一,CDS买方还是愿意花点小钱来买个心安,所以卖方要价太高的话可能卖不出去。相反,如果参考实体信用不好,风险很大,CDS卖方也不是个傻子,肯定要更多的价钱来防范违约风险,不然到时候不仅保费没赚到,反而还会因此赔个倾家荡产。

到这里,相信大家就能明白,之前瑞信和德银CDS价格飙升,说明市场认为它们出现了很严重的问题,违约的机会越来越高。

业界普遍认为,CDS最早是由JP摩根开发的。1989年3月24日,美国埃克森(Exxon)的邮轮瓦尔迪兹号(Valdez),在美国阿拉斯加的威廉姆王子湾发生漏油事件,并导致环境灾难。1993年,法院判埃克森2.87亿美元的损失赔偿金,以及50亿美元的罚金。埃克森希望从JP摩根获得48亿美元的授信额度。然而,根据巴塞尔I的条例,银行需要对其信贷风险准备8%的风险准备金。也就是JP摩根需要准备差不多4亿美元的风险准备金。由于金额庞大,JP摩根想了一个变通的方法:前期支付欧洲复兴开发银行一笔保费,并约定如果美孚公司发生支付违约,欧洲复兴开发银行将向摩根大通银行进行赔付。这样摩根大通银行所持有的美孚信用风险就被转移给欧洲复兴开发银行,从而规避了监管所要求的高昂的风险准备金。这就是CDS的首次运用。

CDS问世后,经历了缓慢发展,又盛极而衰的阶段:

由于最初市场缺乏统一的定价标准和信息披露机制,发展较为缓慢。直到1996年年底CDS未到期本金余额仅仅400亿美元的规模。

1997-1998年的亚洲和俄罗斯金融危机促进了CDS的快速发展。到1998年, CDS未到期本金余额增长至3500亿美元。

1999年,国际掉期与衍生工具协会ISDA创立了标准化的CDS合约,推动CDS交易机制逐步完善。到2000年, CDS未到期本金余额增长至8930亿美元。

2001年,安然公司倒闭以及阿根廷债务危机等一系列重大信用风险事件,进一步激发了CDS需求。当年年末未到期CDS总存量达到了9190亿美元。

2002年至2007年间,CDS经历了野蛮爆发式增长。未到期CDS总存量每年都保持着100%以上的年增长速度,2007年底CDS市场规模达到了最高点62.2万亿美元,超过了全球当年的GDP总额及纽约证券交易所的证券市场价值。

2008年次贷危机后,CDS市场规模开始下滑,而且协议版本和票息都更加标准化,同时还建立了中央清算机制,市场透明度进一步增强。到2019年第四季度,CDS名义总额下滑至39.45亿美元。

有人说,CDS比国际机构评级还靠谱。在欧美银行接连暴雷之际,不妨多关注一些焦点机构如德银的CDS变化,先人一步洞察危机哦。